2025年3月25日に取材した足立学園中学校・高等学校について紹介します。足立学園は、Microsoft社より教育ICT先進校の認定を受けています。(世界で約600校、日本で5校中の1校)

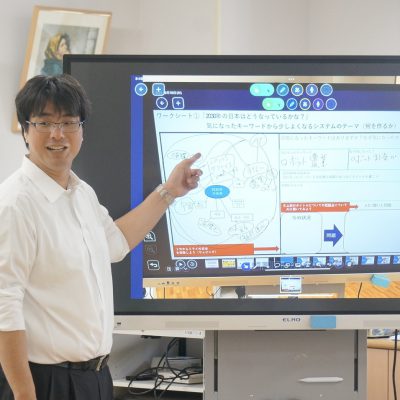

今回は情報科主任で、Microsoft認定教育イノベーター(MIEE)の杉山直輝先生に「Copilot+ PC(Surface Pro)」や生成AI「Microsoft 365 Copilot」の教育現場での活用についてお話を伺いました。

情報科主任・Microsoft認定教育イノベーター(MIEE)の杉山直輝先生

杉山先生は「Copilot+ PC(Surface Pro)」や生成AI「Microsoft 365 Copilot」を導入されていると伺いました。導入された背景について教えてください。

パソコンに関して言うと新しいものを使った方が作業効率としては圧倒的にいいと考えています。また、AIが色々なところに入ってきている現在、オンライン処理・オフライン処理のどちらにおいても、パソコンの性能によって大きな差が出てくるため、使わせていただいています。

学校としては5年に1度新しいものに更改していて、Copilot+ PCはまだ、学校の先生方全員に使ってもらってはいない状況ですが、自分が使ってみて、どのように先生方に普及していくか考えています。

Copilotの有償版については4月から20名ほどの先生が使っています。導入したことにより、時間的にもかなり短縮でき、様々な業務で活用できるため、仕事の質が向上したと感じています。

杉山先生はどんな場面で活用されていますか?

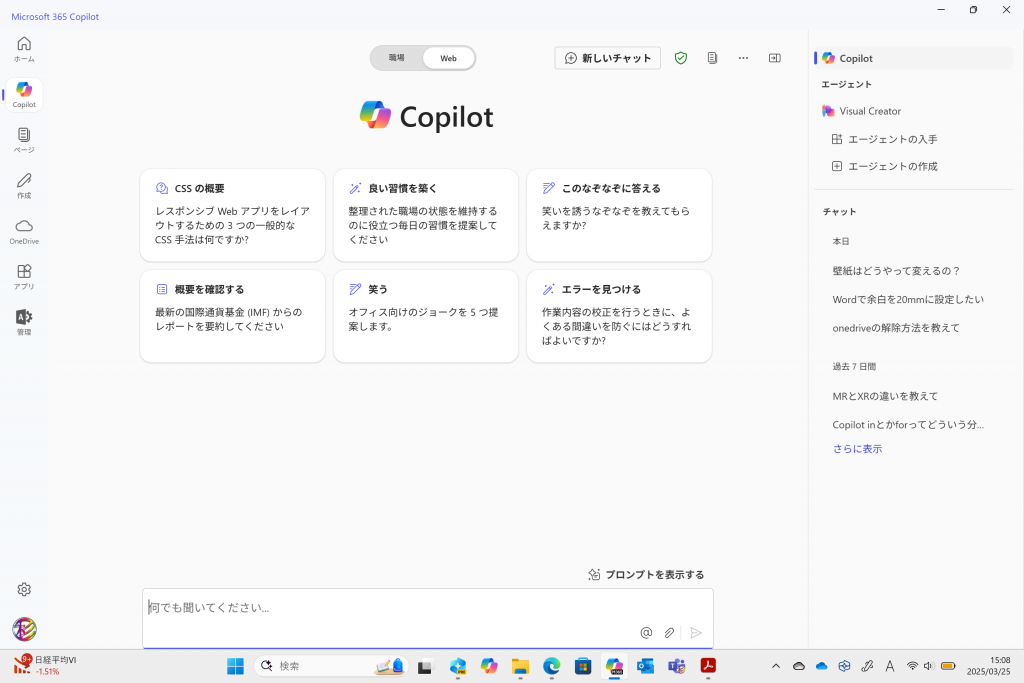

Copilotの有償版に関しては、色々なアプリと連携が取れてWord、Excel、PowerPointもそうですし、TeamsとかFormsなどもAIが入っています。有償版にしたことでこれらのアプリケーションの中ですべて完結できるようになりました

本校は、校内の情報共有でTeamsを使っていて、Teams上にデータが蓄えられているので、「あの時の書類はどこ」と調べると、「ここにあります」とすぐにリンクが出てきます。TeamsにCopilotがついたことでかなり情報を整理しやすくなりました。

PowerPointでは、授業用の資料を作る際にたたき台を作れるので、作成が楽になりました。「授業のスライドを作って」と言って、すぐに求めているものを作ってくれるまではいかないのですが、いくつかアイディアをもらって、自分の既存のスライドを改良し、磨き上げる形で使っています。イメージとしては自分の中で考えているものと、Copilotが考えてきているものをうまく組み合わせて、さらに一段階上のものを作るというイメージです。

テストを作る際にはFormsが自動的にその選択肢を作る機能があり、非常に便利です。毎年大体同じところだったりするため、作成する際にどうしてもそういうところに偏ってしまいがちですが、「この選択肢は私の中で頭の中になかった」という部分の提案をしてくれたりして、非常に役に立っていますし、問題自体の質も上がってきているように感じます。

分析も得意で、模試のデータを分析する際には、Excelの中で特徴的なところを質問して、自分の感覚や経験則とCopilotの新しい視点を組み合わせて分析します。今までは自分の主観や経験を頼りにしていましたが、客観的な視点でもみれるようになるところが強みだと思います。

基本的には自分の知識をベースにして、Copilotを補助的に使っています。特にTeamsの情報を整理する機能は非常に便利です。

Microsoft Copilot の操作画面。職場内のデータとWEB上のデータで分けて使用することができる。

その他にも活用している事例を教えてください

私のパソコンにはインサイドプレビュー版が入っているため、常に最新の機能を試すことができます。最新のリコール機能では端末上で行っていた作業を遡って検索することができます。PC を使用している間にAIが数秒ごとのスクリーンショットを記録しているため、前にしていたことなどをすぐに呼び起こすことができます。CopilotはTeamsからのデータを引っ張ってきてくれますが、リコール機能は端末に入っているものです。この端末で開いたものしか出てこないため、安全性も高く、スクリーンショットの文字列もコピー&ペーストできるので、非常に便利です。

リコール機能は安全性の問題で導入が遅れていましたが、今後は標準機能として入ってくるでしょう。

AIを活用することで先生の業務は変化しましたか?

例えば面接練習するときに、大学のアドミッションポリシーや色々なポリシーがあるので、今までは印刷してマーカーを引いて、文章にまとめてから面接練習をする形でしたが、Copilotがあると「この大学のアドミッションポリシーの部分を書き出して」というとバーっと書き出してくれるので、非常に時間短縮になります。

1クラス40人で1人について10時間ほどかかっていたものが1時間ほどに短縮できて、体感としても時間が1/10ぐらいになっている感覚があります。面接練習でやり取りする中で、教師の経験則やネットで調べた質問なども使うのですが、Copilotに提案してもらって新しい視点での質問を考えられるのは大きな変化です。

あとは探究活動にも使用しています。探究活動では新しいものに触れることが多いと思うのですが、専門的な内容を調べる際などに、情報収集がしやすいと思います。

反対に、以前よりも質を上げるための時間が増えていると感じています。企業でもAIを活用してクオリティアップに時間を割けることが利点とされており、教育分野でも時間を短縮するというよりは質向上に時間を使うことが最大のメリットになっていると思います。

単純作業をAIが行ってくれるので、生徒から情報を集めて整理し、まとめ、フィードバックする作業がとても楽になりました。その分、授業内で生徒と向き合う時間も以前よりも増やすことができていると感じています。

進路指導でも、AIを使って志望理由書の添削を行っています。生徒が書いた文章をAIが添削してくれるので、非常に役立っています。また、AIを使えばルーブリック評価も作れるので、採点表を作り、点数をつけることもしやすくなりました。

AIを使うためのリテラシーに関する授業なども行われていますか

情報の授業の中で、例えば画像生成の時に「自分が好きなアニメの画像を作って、それを販売したらどうなるか」などと問いかけて著作権に関するニュースを紹介し、その問題点はなんなのか考えさせたり、倫理的な問題、偏見や文化的な違い、カルチャーの違いなども生成AIで表現されるという話をして、チーム戦で文章を入れて一発で目的の画像を作るというゲームをしたりしています。

Adobe Expressは著作権が厳しいので、ドラえもんなどの著名なキャラクターは出てきませんが、本当に出ないか確認するために、キャラクター名を入れて検索する授業も行いました。行ってみると著作権の関係で表示されないものや、著作権があってもマイナーなものだと表示されることがあるということがわかり、「著作権に関しては会社で制御してくれるところもあれば、全然制御していないものもある。最終的には自分で判断しないといけない」という話をしました。

また、防災の授業では「今後大きい地震がある可能性があるよね」という話をして、もし自分が被災した時にどうなるか考えるという授業をしました。CopilotもしくはChatGPTを使い、何時何分に、いつどこで、どういう風に被災したかという5W1Hの記録を自分で設定して、それをベースにAIに「400文字ぐらいでストーリー作ってください」と伝えて作ってもらい、Copilotと会話しながら、「避難経路はどこか」「飲み物どうするか」「家まで帰れるのか」などを考えながらストーリーを生成しました。

そして、そのストーリーをもとにリアルでは撮れない写真を画像に生成しました。そして火事が起こっているとか、ビルが倒れているような画像を生成して、1つの作品作るという活動をしました。また、実際にプロが生成AIを用いて作っている画像を見てもらい、どれぐらいの文量で作っているか、どういう情報を与えているのかを学ぶ機会も作りました。

防災の授業で生成AIを使って作成した被災イメージ画像

画像生成系は著作権の話もあるため、授業で必ず取り扱うようにしています。生成AIのガイドラインは出ていますが生徒も保護者も十分に理解できていない面があり、「それでは学校で教えるのか?」と言ったときにもしっかりと理解している先生は一握りだと思うので、先生方向けに研修も行っていかないといけないと考えています。

画像に関して言うと、学級通信の画像として載せたものが著作権違反になったというニュースがよくあるので、本校でも気をつけなければならないと考えています。本校ではなるべく教師も生徒もAdobeストックなどの著作権フリーなものを使うようにしています。また、ネット検索で出てきたものをPowerPointに貼ることはやめようとも伝えています。彼らのSNSのアイコンにもアニメの画像などを貼っていたりするのですが、『そのような感覚で貼ってしまうのは実はダメなんだよ』と伝えています。

生徒の皆さんの反応について教えてください

生徒たちは無料の生成AIを使っています。先ほど言った調べることやたたき台作ること、添削することは無料のもので十分できるので、問題ないかなと思っています。

生徒の反応は非常にいいです。自分が使える道具が増えることもありますし、少し前にAIに読書感想文を書かせるということもありましたが、そのようなことがまだまだあると思うので、「ありきたりな文章になっていないか」「それは本当に自分が感じた感想なの?」「本当にそこに感動したの?」などと、突っ込まれる経験にもなるので、1度経験しておかないと、使い方をずっと間違ったまま大人になってしまうので、そういう意味でもちゃんと違いを示すことが大切だと思います。学校の中で使って間違えたりしながら学んでいってほしいと思います。

Copilotに聞くことや、一緒に何かを作ることが増えたと思いますが、その正誤の判断などはどのようにされていますか

結局のところ、生成AIはインターネットが出てきた頃のことと同じだと考えています。今までは「本は安心で、インターネットは危ない」という思考でしたが、今はそんなことはなく、ある程度のリテラシーを持って「間違っている情報かもしれない」ということを自分の中で持っていれば使えると思います。CopilotやAIも基本的に考え方は同じかと思います。AIを使うときに、これは間違っているかもしれないということは、常に考えておいてほしいと思いますし、CopilotとChatGPTの違いでは、Copilotは情報元をちゃんと表示してくれるので、どこから情報を引っ張ってきているのかというチェックが行いやすいです。ChatGPTも検索を実装するようになって、ソースが出るようになりましたが、情報の授業の中でもファクトチェックやクロスチェックしなさいと再三言っている立場なので、そのようなところもちゃんと見てほしいと思っています。

これからの展望について教えてください。

Copilot+ PCには「コクリエイター」と言ってラフな絵を描いて理想の画像生成する機能やカメラの自動フレーミングや目線の自動変更機能などがあり、非常に便利です。チャット機能も便利で、対面で話すのが苦手な子でもチャットならうまく話せることがあるため、コミュニケーションの幅が広がっています。

今後も本校のICTを推進する立場として、Copilot+ PCやMicrosoft 365 Copilotの活用を進めて広げていきたいです。また、生成AIなどの新しい技術に関する情報を得て、先生方に共有していきたいと思います。

私の授業ではスマホやPCを自由に使わせています。ノートを取っている子もほとんどいなくなりました。今後は勉強するツールとして、道具の一つとしてより一層学校全体で広がっていくことを期待しています。

杉山先生のお話の中で、「Copilot+ PC(Surface Pro)」や生成AI「Microsoft 365 Copilot」を教育現場で活用することで、面接練習の準備時間が従来の10時間から1時間ほどに短縮できるというお話に大変驚きました。また、業務時間の短縮だけでなく、生徒と向きあう時間の確保や教育の質の向上にも繋がることがわかり、教育現場でAIを活用することのよさを実感できました。

新しいツールを積極的に活用し、試行錯誤の中で学んでほしいと話されていた杉山先生の姿勢からも、学校や教師が新しい技術に関心をもち、積極的に活用していくことが、生徒の学びに繋がるのだなと改めて感じた取材でした。