株式会社SPLYZAは、「上手くなりたいを叶える」をビジョンに掲げ、アプリケーション開発でスポーツや教育・医療での「上手くなる」「上手く動かす」に貢献する製品を開発・提供しています。

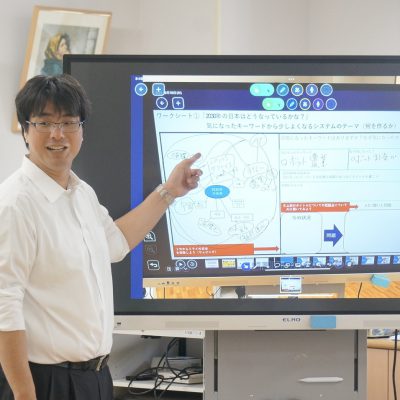

「SPLYZA Teams」では映像分析を通じて選手や生徒が自ら課題を発見・解決することができ、「SPLYZA Motion」では3D動作解析を手軽に行うことができます。今回は株式会社SPLYZAの豊嶋氏に「SPLYZA」の特徴と主に教育現場における活用についてお話を伺いました。

《プロフィール》

株式会社SPLYZAは、静岡県浜松市に本社を構えるソフトウェア企業です。2011年の設立以来、「上手くなりたいを叶える」をビジョンに掲げ、スポーツや教育・医療での「上手くなる」「上手く動かす」に貢献する製品を開発・提供しています。

主力サービスである「SPLYZA Teams」は、「スポーツは考える力を育む」をコンセプトとし、選手自ら「課題発見」から「課題解決」までを行うための映像分析ツールです。「SPLYZA Motion」はカメラ1台でAIによる3D動作解析が可能なモーションキャプチャアプリです。

これらのツールは、スポーツや教育の現場だけでなく、ヘルスケアや製造業といった幅広い分野でも活用されています。SPLYZAは、テクノロジーを駆使して「上手くなる」プロセスを支え、あらゆる人々の「成長」と「可能性」の最大化に貢献し続けます。

最初にSPLYZAを起業された経緯を教えてください。

SPLYZAの創業は、代表の土井自身の原体験と深く関わっています。

土井は、もともとソフトウェアエンジニアで、実は土井自身は学生時代全くスポーツに取り組んでいなかったのですが、会社の友人から誘われたことをきっかけに、ウィンドサーフィンに熱中し、仕事を辞めてウィンドサーフィンの聖地であるオーストラリアに行くことに決めました。

仕事を辞めて一人でオーストラリアへ行き、ウィンドサーフィンの練習に明け暮れる日々を過ごしていた中で、「ただ練習しているだけでは満たされない」という日々が続き、「あれだけウィンドサーフィンが好きだったのに、この満たされない気持ちは何だろう?」と考えたときに、自分が好きなのはウィンドサーフィンそのものではなく、「仲間と一緒に映像を撮り合ったり、議論したりしながら目標に向かっていくプロセス」だったと気づきました。これらの経験をきっかけとして起業することを決め、色々なアイディアを出す中で最終的にたどり着いたのが、「アマチュアスポーツにITを活用する」という方向性でした。

当時はプロ向けのITサービスは多くありましたが、アマチュア選手が手軽に使えるものはなかったため、「アマチュアスポーツマンの“もっと上手くなりたい”を叶える」というスローガンのもと、SPLYZAを立ち上げました。

「SPLYZA」の名前の由来についても教えてください。

「SPLYZA」は「Sports」と「Analyze」を組み合わせた造語です。「Sports」はそのまま「スポーツ」で、「Analize」は「分析」です。

単にスポーツのプレイを見て分析・解析するだけではなく、スポーツを通じて「なぜ?」と問い、自分で課題を発見し、解決していく力を育んでほしいという思いが込められています。

なるほど、自分で課題を発見し、解決をしていく力を育むという意味が込められているんですね。

映像分析ツールの「SPLYZA Teams」ではどのようなことができるのでしょうか。

「SPLYZA Teams」は選手自らが課題を発見し、解決まで行うための映像分析ツールです。「スポーツは考える力を育む」をコンセプトとしているのですが、スポーツや部活動を通じて、社会に出てから必要な「生きる力」を身につけてほしいという思いを込めています。

スポーツは「正解のない問題」だと私たちは考えており、その問題を解決するためには、誰かに指示されるだけではなく、自分たちで考えていく必要があります。

「SPLYZA Teams」では、映像をクラウド上で共有し、映像上にタグ(ラベリング)を付けたり、図形や字幕を書き込むことができるようになっています。

これらの作業は指導者だけでなく、選手を含めたチーム全員が同時に行えるようになっており、タグ付けや書き込みを行うことで、それぞれの考えの可視化や、映像を通じたコミュニケーションの向上につながると考えています。

主に高校の部活動で多く活用いただいていますが、体育の授業などでも活用されています。

これまでの体育では、技術などの実践部分が評価の中心になることが多かったですが、「SPLYZA Teams」を使うことで、「できる・できない」の結果だけでなく、そのプロセスを重視した評価ができるようになります。

また、選手や生徒の皆さん自身が「なぜそのプレイを選んだのか」「なぜその行動をしたのか」「どうすればもっと良くなったのか」などを考えることができるようになります。選手自身、生徒自身が先生や指導者に一方的に言われるだけの環境ではなく、自分自身を客観的に見つめて言語化し、自律的に考える力を養っていけるようなツールが「SPLYZA Teams」です。

今までなかなか見取りづらかった「過程」の部分に注目しているのが新しいですね。その他の特徴も教えてください。

「SPLYZA Teams」はどの端末にも対応していて、パソコン、iPadはもちろんiPhoneなどのスマートフォンでも操作可能です。

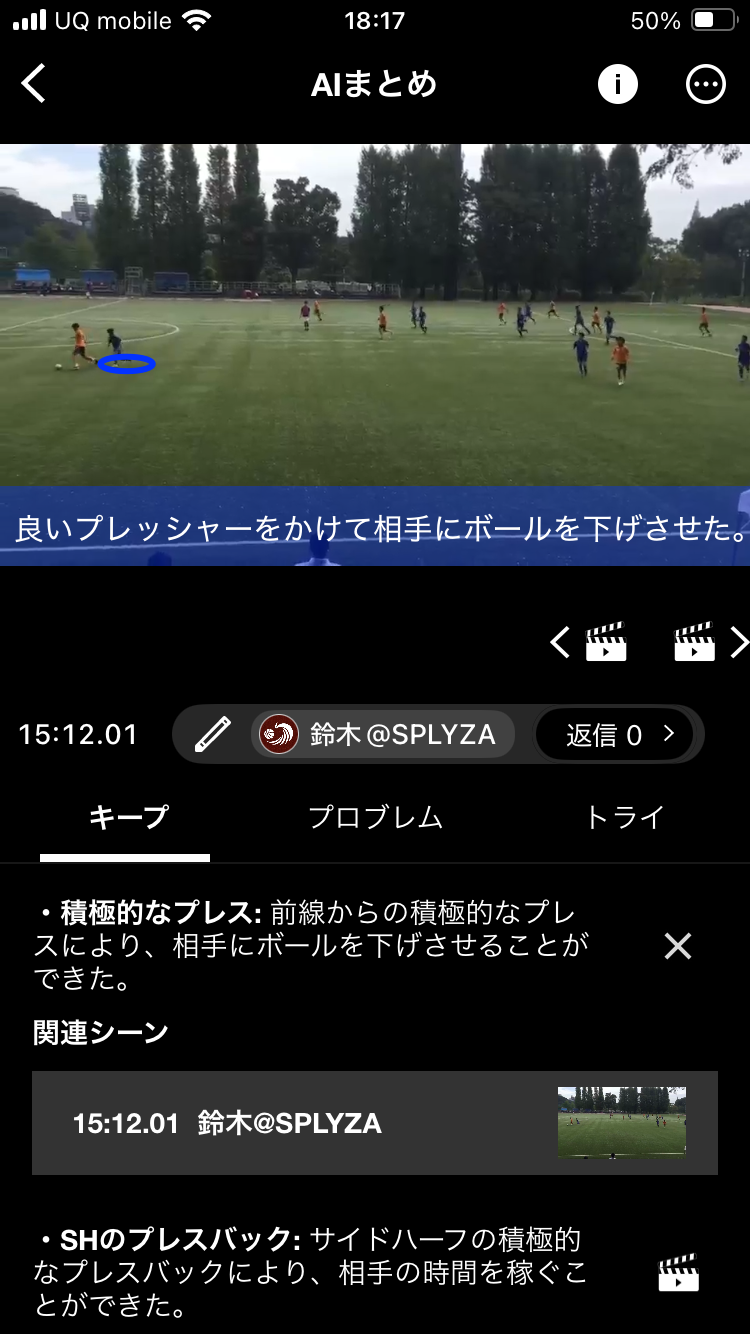

映像上に「タグ」をつけることで、特定のシーンだけを映像から簡単に引き出すことができます。

例えば、サッカーでシュートが入ったシーンだけ見たい」といった場合、「シュート / 〇」というタグを選択することでそのシーンが絞り込まれて表示され、長時間の試合映像も効率的に見ることができます。タグ付けをすると自動的にグラフ化されるので、「シュート本数」などの集計も容易に行えます。

また、鉛筆マークの部分をクリックするとテキストや図形(丸など)を書き込むことができます。「ここを見てほしい」といった指示や、頭の中のイメージが視覚的にわかるようになります。

さらに、「返信」機能を使えば、 例えば体育の授業で「この時どうすればよかったと思う?」という問いかけに対して、生徒が「こうすればよかったと思う」と回答することができます。

この返信は、特定の時間だけでなく、前後のシーンにも自由に設定できるので、「実はその前のシーンに原因があったのでは?」「後のシーンに改善点があるのでは?」といった考察も可能です。

そして、「AIまとめ機能」という機能も「SPLYZA Teams」の特徴です。この機能を使えば書き込まれたテキストをAIが読み込んで自動的に「KPT(Keep・Problem・Try)」に基づいて分類してくれるので、ミーティングで「どうだったか」をまとめる時間が短縮され、その分「次どうする?」という建設的な議論に集中できます。

様々な機能があり、運動部などで活用できそうですね。どのような場面で導入されることが多いでしょうか。

「SPLYZA Teams」は多くの学校様の部活動で活用いただいています。サッカー、バスケットボール、ハンドボール、ラグビーなどのチーム競技での導入が多いです。

体育の授業でもよく活用されています。先ほども少しお話ししたのですが、これまでの体育はどうしても実践部分に評価が偏りがちで、さらに先生の経験や勘に頼る部分が多かったと思います。しかし、考えるプロセスが可視化されることで、運動が苦手な子でも自分を表現できる場や思考を判断できる場として「SPLYZA Teams」を活用していただいている学校もあり、「スポーツが得意な子だけでなく、運動が苦手な子でも、体育の授業において表現力や思考力を発揮できる子の評価が上がった」、と言っていただいた事例もあります。

点を取ることができたり、プレーが上手な生徒だけでなく、動き方やポジショニングなど先生が全てを見切れない部分も、後で可視化して評価に結びつけられるようになることで、生徒が自分たちの動きを見て、メタ認知的に振り返ることができるようにもなります。

「SPLYZA Teams」を使用することで様々な能力を育成することができるのですね。

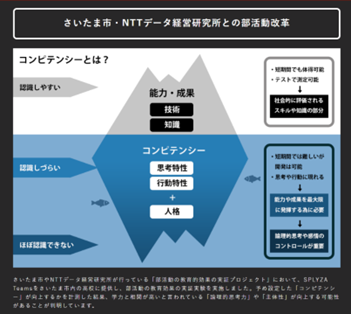

私たちとしては「言語化する力」「客観的に見る力」「人に伝える力」など社会に出てから必要とされる力をスポーツを通して育んでもらいたいという思いがあります。

さいたま市と株式会社NTTデータ経営研究所と一緒に実証実験を行った際に、「SPLYZA Teams」を使っているグループの方がコンピテンシーが高く、思考力や表現力、考える力といった能力を向上させることができることが証明されました。

自分の考え方や行動を客観的に見られるようになると、行動自体も変化していきますし、それが生徒の皆さんの実績や成績の向上にもつながっていきます。

また、「SPLYZA Teams」を使うことで、生徒同士や部員同士の会話が増えたという声も多くいただいています。以前は先生に言われたことをそのまま受け止める形で終わってしまっていたのが、自分達で考え、表現する習慣がついたことで、コート上でも声をかけ合ったり、バスの中でも「あの時こうだったよね」といった議論が生まれるようになったそうです。

このように、「SPLYZA Teams」を使用することで言語化する力が育ち、コミュニケーションのきっかけが増え、主体的な学びや自分たちで取り組む姿勢が見えてきたという変化が起きています。

続いてカメラ1台で動作を解析できる「SPLYZA Motion」についても教えてください。

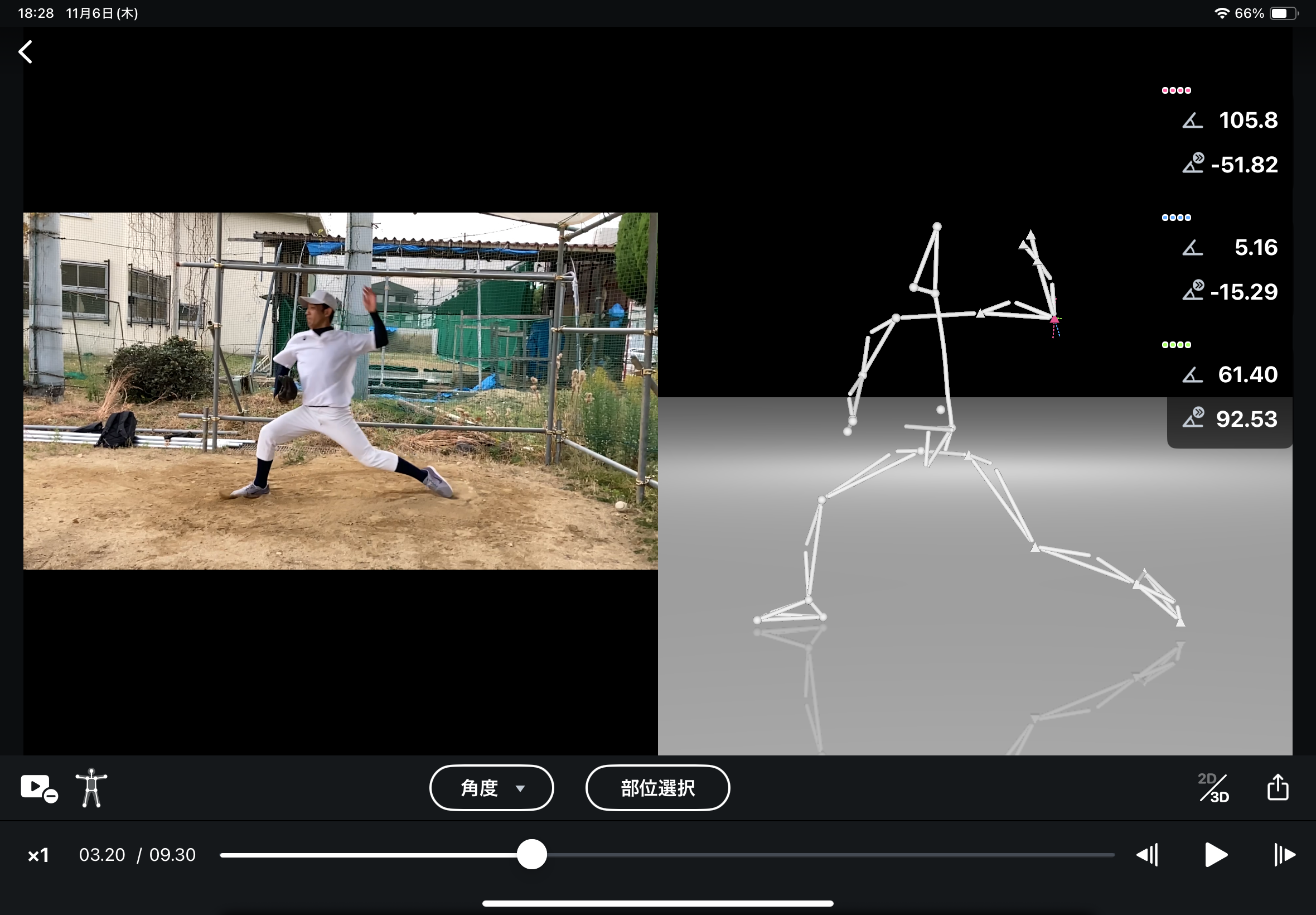

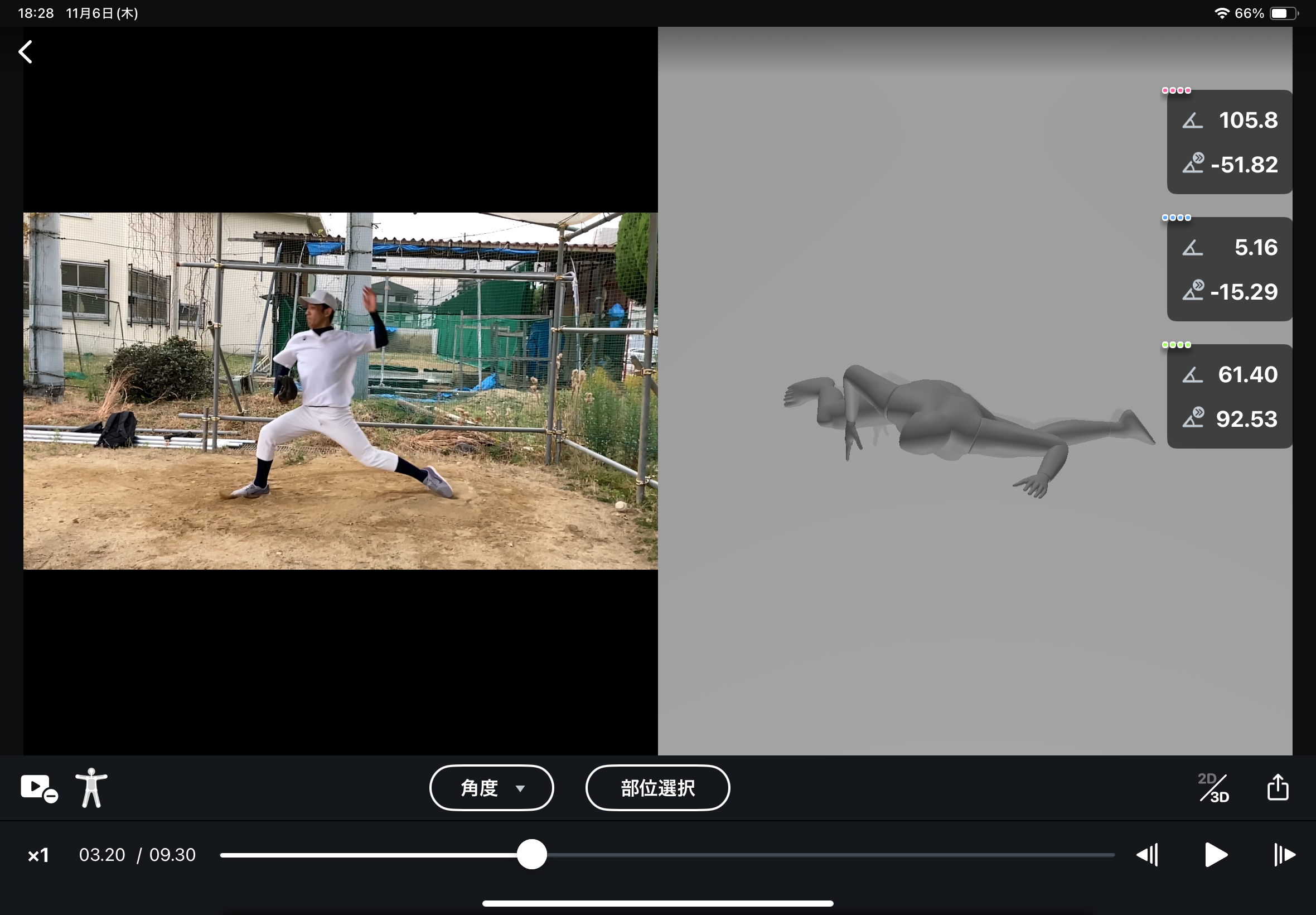

「SPLYZA Motion」は、特別なセンサーやカメラなどの機材を必要とせず、単眼カメラ1台で高度な3D動作解析ができるモーションキャプチャアプリです。

特徴は以下の3点です:

1.カメラ1台で出来る手軽さ

2.動画だけで3D動作解析を可能にした独自のAI技術

3.脊椎や関節の回転角度など他にはない豊富なデータ算出

従来、3D動作解析を行うには体にマーカーをつけたり、複数のカメラを設置したり、大きな機材が必要だったりしていましたが、「SPLYZA Motion」ではそれらが不要になり、iPadやiPhoneなどのiOS端末があれば手軽に体の動きを可視化・解析できるのが大きな特徴です。小学生~高校生も簡単・直感的に使えるアプリになっています。

AIを活用して、体の各関節や骨格を自動認識でき、現在は約50箇所の部位を判定可能です。

選んだ部位の角度、速度、移動距離、軌跡などを3Dで解析でき、直近のアップデートでは、肘や膝の「内旋・外旋(ねじれ)」も、単眼カメラで2D映像から測定できるようになりました。

これは国内のモーションキャプチャの中でも非常に珍しく、現在「SPLYZA Motion」だけが実現している可能性が高いと考えています。

「SPLYZA Motion」はどのような場面で活用できるものでしょうか。

教育領域において一番多いのは、高校の「探究学習」での活用です。その中で「スポーツ×探究」というテーマで「球をもっと速く投げるにはどうすればいいか」などといったスポーツの動作分析に活用されています。

また、「SPLYZA Motion」全体の導入実績としては、ヘルスケアの領域や製造業などの企業でも導入が進んでおり、こちらでは、患者様のリハビリ動作の解析に活用されていたり、労災防止や働きやすい環境づくりの一環として活用されています。

特に最近は、整形外科をはじめとした医療関連施設で導入が進んでいます。カメラで撮影してiPadなどで「SPLYZA Motion」で解析するだけなので、患者さんの負担も少なく動作解析ができます。「患者様との効果的なコミュニケーションが可能になった」、「限られた診察空間でも動作解析ができるようになった」「リハビリの理解と需要が深まり治療効果の向上に貢献している」などの声をいただいています。

このように、探究学習でのスポーツの動作分析から、ヘルスケア領域まで、幅広く活用されています。

「SPLYZA Motion」の操作方法についても教えてください。

撮影済みの映像を取り込んで「解析」ボタンを押すだけで、3D解析が始まります。

解析が完了すると速度・距離・角度・軌跡などを選択してそれぞれの項目の数値と動作を可視化できます。

最近のアップデートでは、これまでマーカーレスでは解析することが難しかった「内旋・外旋」の測定や「肘内反トルク」の測定ができるようになりました。また、二点間距離の測定の機能もアップデートされ、歩幅なども測れるようになりました。これらのアップデートによりさらに教育分野や医療分野をはじめ、幅広い分野で活用ができるものとなっています。

「SPLYZA Teams」や「SPLYZA Motion」を使用された現場の先生や生徒のみなさんからはどのような反応がありましたか。

「SPLYZA Teams」を使用された学校の先生からは、「体育の授業で活用したことでこれまで見えなかったプロセスや、運動技術以外の部分が評価できるようになった」と喜ばれています。また、「総合的な探究の時間」が必修化されたことで教員側の準備負担が増えたり、ICTの活用方法で苦戦されている先生も多くいらっしゃいましたが、探究学習の質を高める手助けになっているという評価をいただいています。

「SPLYZA Motion」を導入いただいた先生からは、「手軽に動作解析ができるようになり、時間的制約が解消された」、「生徒の学習意欲が高まり、主体的で深い学びが実現できた」という声をいただいています。

生徒のみなさんからも、「『SPLYZA Motion』を使うことで課題が明確になり、自分で分析する面白さを知った」「今まではやみくもに練習していたけれど、課題を把握してピンポイントに改善できるようになった」「効率的に上達している実感がある」といったコメントが寄せられています。

「SPLYZA」の今後の展開について教えてください。

現在教育領域においては、「SPLYZA Teams」は高校部活動や体育の授業での活用が進んでおり、「SPLYZA Motion」はDXハイスクールやSSH認定校を中心に探究学習での活用が進んでおります。

また、現在、学校法人河合塾、株式会社KEIアドバンス、NOLTYプランナーズと連携した「部活キャリアプログラム」というプロジェクトもあります。

今後も「スポーツは考える力を育む」というコンセプトのもと、部活動を通して得られる課題解決力や協調性、生きる力を可視化し、生徒のキャリア形成につなげるために、より一層事業を展開していく予定です。

教育領域全体としては、「ICT×スポーツ」、「スポーツ×探究」といったテーマで、弊社のアプリを通じて「主体的・対話的で深い学び」の機会をもっと提供していきたいと考えています。

実際にドルトン東京学園中等部・高等部のスポーツバイオメカニクスの探究授業を通して、「SPLYZA Motion」を活用した研究を行った結果、大学合格につながったという実績が生まれています。

このように探究学習やスポーツ探究の取り組みが、キャリア形成に直結する事例も出てきており、弊社としても、今後そうした「次につながる機会」を提供していきたいと考えています。

株式会社SPLYZAが提供している「SPLYZA Teams」と「SPLYZA Motion」は、「スポーツを通じて考える力を育む」ことを支援する革新的なツールでした。今までは体育の授業や部活動時に「身体の動きを自分で客観的に分析」することはなかなか難しく、どうしても指導者の視点や指導者の経験の蓄積に頼ってしまうことが多かったように思います。

「SPLYZA Teams」の映像分析を使うことで、生徒自身が課題を発見・解決する力を養うことができるようになるとともに、運動の技術だけでなく、思考の仕方やコミュニケーション力などの潜在的な能力も身に付けることができる点が非常に魅力的でした。また、「SPLYZA Motion」は生徒自身が手軽に動作解析を行うことができることが印象的でした。自分では確認しづらい自分自身の動きを客観的に分析し、改善につなげられるため、スポーツ分野のみでなく様々な分野で活用できる点も大きな可能性を持ったアプリだと感じました。

部活動とキャリアを関連させた取り組みなども行われており、今後の展開にも是非注目させていただきたいと思います。