2025年6月13日に取材した聖光学院中学校高等学校について紹介します。聖光学院中学校高等学校では中3から「情報Ⅰ」の学習を行っています。また、英語科などの教科の中で生成AIを活用した授業も行っており、今回実際の授業見学と先生方へのインタビューをさせていただきました。

後編では数学科・情報科の名塩 隆史先生、情報科の山口 ゆり先生に「情報Ⅰ」の授業について伺いました。

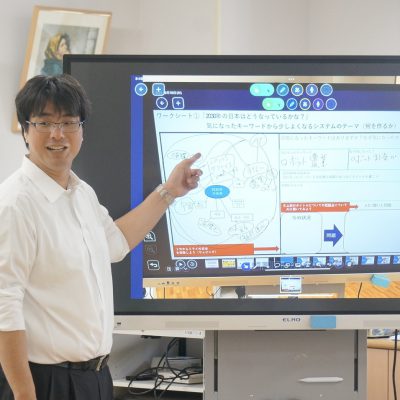

情報科 山口 ゆり先生

数学科・情報科 名塩 隆史先生

貴校では情報の授業をどのように進められていますか?

本校では中学3年生から「情報Ⅰ」の授業を行っています。「情報Ⅰ」の内容としては、コンピュータの仕組みやネットワーク、デジタル化、著作権など…いわゆる情報理論を教えることになっていますが、そもそもコンピュータがどう動いているのか、プログラミングはどうやって行うのかなどが分からない状態なので、これらを最初から教えても生徒たちの頭には残りにくいです。教科書の順番ではデータ活用やプログラミングが最後に出てくるのですが、これらを前倒しにして、まず手を動かして体験しながら学ぶという形にしています。

また、探究授業として「理数探究」を履修していますが、「情報Ⅰ」の内容自体探究の要素が強いので、「情報Ⅰ」とあわせて計4単位分を情報の授業として扱い、中3~高2の週1時間の授業と高校1年生の集中授業に割り当てて実施しています。

中学3年生では、まずは表計算とデータ分析実習を、数学Ⅰで学ぶ統計量(標準偏差や相関係数)の講義とあわせてじっくり学びます。続いて3学期から高校1年生の頭にかけて、Pythonのプログラミングを、続けてビッグデータでの分析を表計算の復習を兼ねて実施します。高1の後半から上述の情報理論の講義が始まります。高校2年生では主として数学Bの「統計的な推測(正規分布と検定・推定)」について、実習を交えながら学んでいきます。

情報の時間ではできるだけ手を動かして学ぶ実習の時間を大事にされていると伺いましたが、学習時間はどのように確保しているのでしょうか。

先にも述べましたが、中学3年生から高校1年生前半の授業の大半は、表計算でのデータ分析やPythonプログラミングを扱いますが、学期に一度は課題を出して、本校卒業生のTAの学生に添削してもらっています。定期試験も中3と高1は期末試験に各3回、高校2年生は中間試験も実施して計5回行い、実習で行ったプロセスの確認や分析に関する記述問題を出題して、理解の定着を図っています。できる限り授業時間内に終わらせ、それ以外の学習時間は極力抑えるようにしています(生徒もやるべきことが多いですから)。

加えて、中学3年生ではロボットやゲームを製作するプログラミングの集中実習も行っています。

さらに高校1年生では地理の授業とも連携して、自治体が公開しているデータや、総務省のe-Statのデータなどを活用した探究学習を実施しています。たとえば病院の数や小学校の数などのデータを見ながら「どこにその地域の社会課題が眠っているのか」ということを生徒たちに考えさせ、高1の最後の授業で代表チームに発表を行ってもらいます。もちろん解決案の提示までは不十分ではありますが、どこに課題があるのかをデータから発見する、というのがデータサイエンスのひとつの目的だと考えています。

中学3年生のロボットやゲームなどの製作をするプログラムについて詳しく教えてください。

ロボット、ゲームプログラミング、それからPythonを積極的に使いたい人向けにラジコンカーやIoT作品を作るプログラムを選択制で行っています。もともとはSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の事業の一環として始めていたもので、この事業は2017年度から5年間続けていました。

当時は「探究」といっても何を行えばよいのかわからない状態で、たまたまOBの方のご縁で、ソニー・グローバルエデュケーション社が「KOOV(クーブ)」というロボットを出す話をちょうど発売のタイミングで知り、導入したのが始まりでした。

このロボットキットはScratch(スクラッチ)のようなブロックコーディングで製作できるようになっています。Scratchのいいところは、「本格的なプログラミング(文章で入力するテキストコーディング)を勉強しなくても短時間で作品を作ることができる」ところです。もともとマサチューセッツ工科大学(MIT)によって、小学生でも簡単にプログラミングが学べるように開発された言語ですので、Pythonに触れていない生徒の半数は今でもこのコースを選択しています。

最初の2~3年は、全員KOOVロボット製作に取り組んでいました。6月の平日2日間を使って、6時間×2日、つまり計12時間の集中講座として取り組み、最後に作品発表会をして終わるという形式にしています。

その後別の選択肢として3Dゲームを制作する「Mind Render(マインドレンダー)」を導入しました。本来はUnityというものを使わないとできないレベルのもので、使用言語はC#です。さすがに言語から学ぶ余裕はないので、提供元のモバイルインターネットテクノロジー社が、小中学生向けにブロックコーディングでも扱えるようにカスタマイズして製品化してくださったものを使用しています。

三次元の座標を用いるプログラミングになるので、かなり内容は高度ですが、「ロボットじゃちょっと物足りない」という生徒も出てきましたので、この3Dゲーム制作を追加しました。

逆にScratchだと物足りないという生徒、すでにPythonやCを触ったことがあるような生徒もいて、そのような既習者のために、Pythonを用いるコース(タミヤ社のリモコンカーの操縦キット、ラズベリーパイPicoを用いた電子工作)も別に設けて、選べるようにしています。

そもそもプログラミングを学ぶ目的は、論理的思考の育成だけではなく、将来的に社会に貢献できるような製品を作れるようにすることがあります。細かいコーディングは生成AIがある程度代替してくれるようになりますが、アイディアを練る、そもそもどういう形状にするのか、誰向けのサービスなのかを考えることは人間が行う部分となるので、一連の創作過程を体験してもらうことは、将来のキャリアを考える上でも重要なものとして位置付けています。

データ分析についてかなり力を入れているようですが、詳しくお聞かせください。

情報の授業内容については「使えるようになること」が一番重要だと考えています。特に、表計算やデータ分析は、社会に出てからも必要になるスキルです。たとえ生成AIが普及しても、こちらの予想と反する結果が出力されることもあり、本当に正しいかを確認する上でも、基本的な使い方を身に着けていること、その上で自分で数値を確認して大体の見当をつけられる能力は必要で、本校ではかなり力を入れて指導しています。

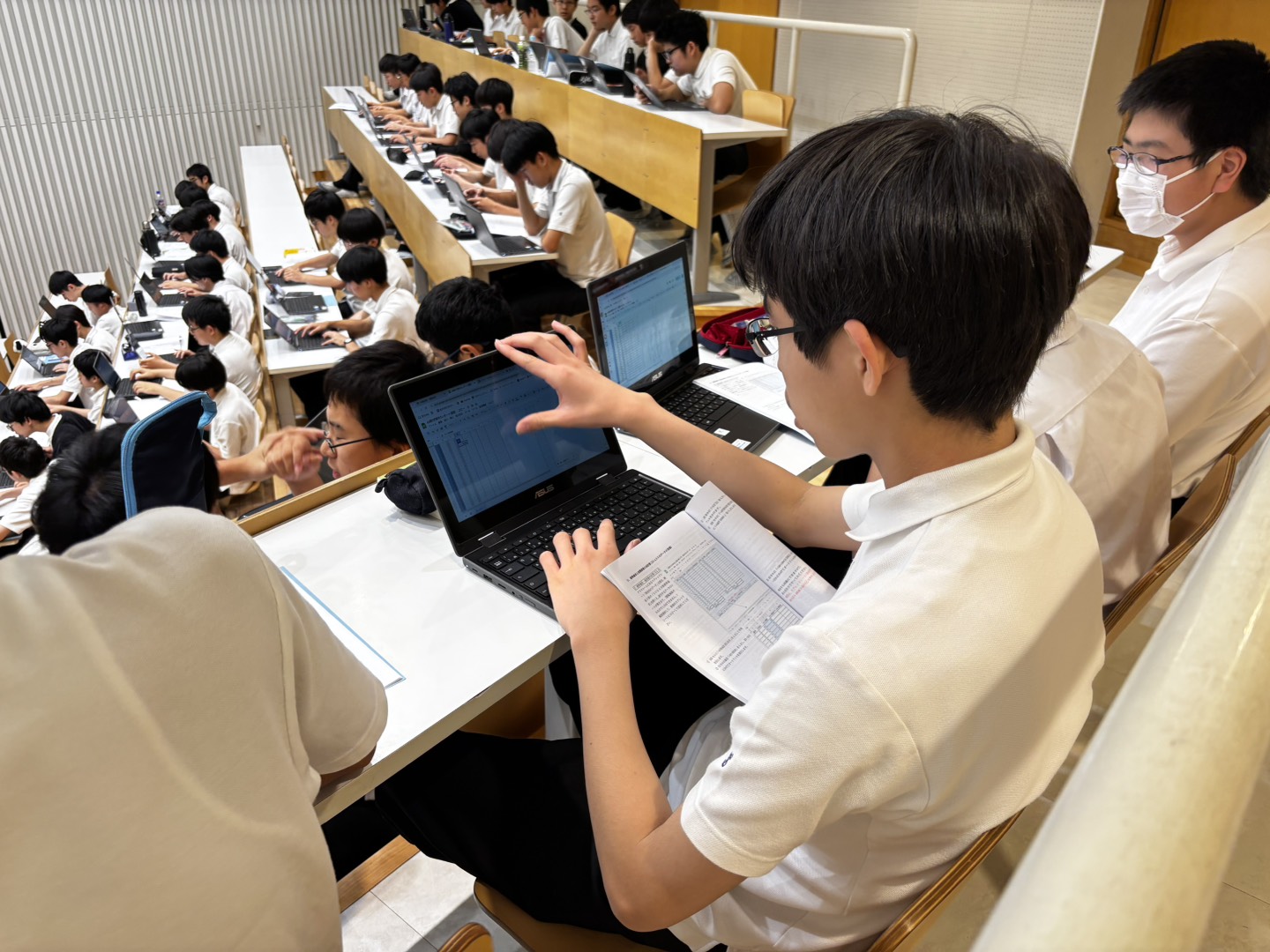

高1では、今日ご覧いただいたように、扱うデータの量も多くして、より実践に近い形で取り組んでいます。生データを扱うことで、日常生活でつかんでいる感覚が正しいかの確認ができますし、意外と数値の桁数の感覚がないことに気付く機会にもなります。定期試験でも、実際の公的データを用いた分析のプロセスに関する出題を行っています。

もちろん、生成AIは便利でいろんなことができるのですが、方向性としては原理からしっかり教えること。それから、実際に数値を自分の目で確認すること。たとえば試験問題でも、「平均値でこの数値は絶対にありえない、その根拠は何か?」というような問題を出したりしています。社会に出てニューラルネットワークを利用した機械学習で分析を行う場面でも、仕組みはほぼブラックボックスになっていますが、一方でどの程度学習させるのかを決めるパラメータの設定や分析手法の選択は現状ではユーザーに任され、ある程度の数値の感覚をもっていることは必要となります。その意味でも、生のデータに触れておくことは重要といえます。

手法に関しては、重回帰分析や主成分分析まで扱う流れもあるようですが、やはり理屈が難しいですし、どの場面で使うべきなのかがわかりにくいので、本校では教科書に載っている範囲、相関係数までの分析にとどめて、その代わりに表計算の基本スキルをしっかり身につけさせるようにしています。

「情報Ⅰ」の教科書には、データベースに関する項目もあります。とはいえ表計算での実習は想定されてなく、用語の学習に終始しています。これについても、家電量販店の購買データ(疑似データ)を用意して、いくつかの表をVLOOKUP関数で結合して加工して、店舗ごとの売り上げの違いについて調べるといった実習も行っています。教員も事務作業で用いることが多いスキルでありますし、今の高校生が社会人になったころでもまだまだ使うでしょう。

さらに数学Bには先にも述べましたが「検定・推定」も入ってきました。そこで用いる正規分布も数式だけの理解は困難ですから、比較的似た形状を示すといわれる、17歳男子生徒の身長のデータでグラフを描かせて確認させたり、乱数を用いたシミュレーションを定期試験で出題して理解を促したりと工夫はしています。

この日は顧客購買データをもとにした統計分析についての授業が行われていた。

情報と他教科を連携した授業に先進的に取り組まれていますが、どのようにしてこのようなカリキュラムを作られたのでしょうか。

これもきっかけは、先ほどのSSH校として、探究授業をスタートしたのがきっかけでした。自分たちで問いを立てさせるところから始めました。SSHはスーパーサイエンスということで、理科や数学をテーマにすることが多いのですが、本校では社会科学、人文科学もサイエンスと位置付けました。生徒が関心を示したものをベースに、教員が審査やサポートを行い、探究活動として成立するテーマを設定させました。高校1年生で取り組ませたこともあり、理科に関する知識が少ない一方で快適な睡眠や椅子のデザイン、料理やマーケティングなど日常生活での素朴な疑問が多くあがり、結果として理系領域に限らず歴史や文学、心理学、家庭科に至るまで、自然と教科の垣根を超えたテーマが出そろいました。そこで手法として欠かせなかったのが、アンケート調査でした。しかし、統計の扱い方を身に着けさせる時間が当時は確保できずにいましたが、表計算はおろか、グラフの適切な活用法すら理解できていない生徒が多くいるという実態が露になりました。

そんな中、情報が大学入試に出題されるとの発表があり、SSH事業の後半は、「情報Ⅰ」の準備も兼ねて、本格的に統計リテラシーを学ぶ方向に切り替えることにしました。準備をしていく中で、数学Ⅰのみならず数学Bの推定・検定も入試で事実上必修となることがわかりましたが、表計算の実習なしに数学の理論だけでこの単元を理解することは不可能であることを身をもって体験していたこともあり、数学の統計分野も「情報Ⅰ」に含める形でカリキュラムを設定することにしました。

さらには地理探究の授業で、統計地図を作るという取り組みを行っていたこともあり、それであればいっそのこと情報と連携しようということで自然と教科の内容がつながっていきました。そもそも学習指導要領にも、教科横断を積極的に行うことを目論む記載が多く見られます。

「情報Ⅰ」の教材はどのようにして作成されたのでしょうか?

最初は大変でした。例えば統計に関してだけでもいろいろな書籍があるのですが、100件以上からなるデータを付録でつけているような統計書が当時あまりありませんでした。「オープンデータを使って」と言われても、私も専門家ではないので、まず「データを付録でつけてくれている本を探す」ところから始めました。

高校1年生で使えそうな教材が数冊見つかって、まずはそれを引用する形で、テキスト化しました。ビジネス向けの教材だったのですが、前半部分は高校生でも分かるような内容だったため、そこを引用しました。

それでも分析事例が5個か6個ほどしか集まらず、共通テストにも出ることから、「定期試験を作らないといけない」と思い、覚悟を決めてe-Statを使って、私自身が統計分析をして作問をすることに至りました。総務省統計局などいくつかの機関が共催で行っている「統計データ分析コンペティション」が4、5年前にできて、その優秀作例も参考にしました。

正直、統計教材の作成だけでも時間はかかりました。例えば目視で相関が強いことが判断できる、相関係数が0.7くらいになる事例を探すだけでも一苦労です。最近はChatGPTが出てきたので、データシートをアップロードすればある程度やってくれるようになって、多少楽にはなりました。ただ教材や試験問題作成となると、生成AIはまだまだ難があり、自分で作ったほうが早いと感じています。

私自身プログラミングも20年ぶりということもあり、ほぼゼロからの学び直しでした。たまたまPythonが私の専門である数学に強みがあり、機械学習の理論も関心が持てる内容であったことが幸いで何とかモチベーションを保ちながら、ひとまず教材作成を完了させるに至りました。

共通テストに関してはいかがでしたでしょうか?

今年の問題は、全国的に多くの学校で苦労されたと思いますが、実はそんなに知識がなくても解ける問題でした。平均点も高めで、同じ問題を高校2年生にも解かせたのですが、平均点では高校3年生と5点ほどしか差がなかったです。ただ、追試のほうが比較的「情報Ⅰ」の教科書を踏まえた出題になっていて、今後は平均点も下がっていくでしょうし、「情報Ⅰ」をきちんと勉強していないと解けない問題が増えていくことは想定しています。ですので、油断はできないと思っています。

本校ではすでに仕組みが整っていますし、実習も十分行っています。最終的に高校3年生では1年間かけて全内容の復習を2周する形で対策をしています。自作している定期試験の復習自体が対策になると考え、授業内でもう一度解かせています。

最後に学校全体でのICT活用について聞かせてください。

学校全体でのICT活用という点では、やはり先読みしながら対応されている先生が多いです。本校ではGoogleサービスを活用しているので、教員間の連絡や伝達事項はGoogleサイトやGmailを活用しています。最初は大変でしたが、意外と教員側の導入は早かったです。

生徒向けにはGoogle ClassroomやGoogleサイトなどが導入されていて、たとえば学年ごとの「今週の予定」や「配布物」「時間割」などの情報共有の場面で、学年単位でうまく活用しています。授業でGoogle Classroomを活用している教員も多くいますが、実際のところは教員によって活用の度合いがまちまちで、学年ごとに対応が違っていることもあります。

生徒も学園祭のようなイベントの際にGoogleフォームでアンケートを取ったり、Googleサイトを作って情報を公開したり、授業以外のICT活用も進んでいます。

保護者からの欠席連絡等はGoogleフォームで行っています。保護者向けの連絡事項はGoogleサイトで「保護者サイト」を作成して、様々なお知らせをアップしています。基本的にICT化はかなり進んでいて、もう紙は使わなくなっていますので、保護者に向けてプリントの配布等は基本的にはありません。

デジタル教科書については、まだあまり使われていません。PDFで資料を配っても、生徒側が「目が疲れる」と言って嫌がります。ゲームは平気でやっているのに(笑)。もちろん、紙の教材の方が扱いやすい面もあるのでしょうが、PDFやデジタル教科書はなかなか受け入れられていないのが現状です。

高校で「情報Ⅰ」が必修化され、大学入学共通テストにも導入されたことで、生徒への指導方法に悩まれている先生方も多いのではないでしょうか。聖光学院中学校高等学校では、こうした教育の変化をいち早く捉え、情報教育に積極的に取り組んできました。

特に印象的だったのは、教科書では十分に扱われていない「表計算」や「データ活用」について、生徒が実際に手を動かしながら学ぶことの重要性を強調されていた点です。知識の習得だけでなく、実践的なスキルを身につけることが重視されており、これが生徒の主体的な学びにつながっていると感じました。

また、限られた授業時間の中でも教科間の連携を活用し、情報の学習時間を確保している点も印象的でした。教師自身が積極的に学び続け、生徒にとって本当に必要な内容を精選して教材を作成している姿勢からは、新しい教育内容に対して教師が主体的に取り組むことの大切さを改めて実感しました。