2025年6月13日に取材した聖光学院中学校高等学校について紹介します。聖光学院中学校高等学校では中3から「情報Ⅰ」の学習を行っています。また、英語科などの教科の中で生成AIを活用した授業も行っており、今回、実際の授業見学と先生方へのインタビューをさせていただきました。

前編では英語科の髙木 俊輔先生より生成AIを活用した授業について伺いました。

英語科 髙木 俊輔先生

授業でのICTの活用について教えてください。

基本的にはGoogle Classroomで教材を配布し、Google Meetで画面共有をしながらスライドを使って授業するなどの形で使用しています。ICT活用という意味ではもうかなり定着しています。

私は現職についてから4年目になりますが、前任校時代から数えると、もう10年以上ICT活用をしています。Googleのサービスについても、2012年ぐらいから個人的に使い始めており、当時の勤務校でも2015年頃から活用していました。

ICTの活用頻度や内容については、その時その時で適したものを使っています。アナログで行う部分ももちろんあります。アナログでは補いきれないところをデジタルで補っていく、という考え方です。黒板も使いますし、スライドも使います。そのベストミックスを探っているという状況ですね。「全部ICTでやる」ではなくて、「必要に応じて使い分ける」という考え方です。

今、担当している生徒については、ELSA for Schoolsを使っていて、ChatGPTやGeminiも使える環境にはあるのですが、ただ「ツールとして使う」だけではなく、「自分の成長を支える」ために使ってほしいという話はしています。

同時に、「学び方」自体も大事にしてほしいということを伝えています。どうしたら自分の学びを改善できるかを考えさせています。「何のために使うのか」「どう使えば効果が出るのか」「どう使ったら効果が出ないのか」といったことを、繰り返し生徒に伝えて、考えさせています。

目的が明確になると、ツールの使い方も自然と明確になってきますし、効果を実感しながら使えるようになっていくと思います。

ICTの活用についてただ「ツールとして使う」だけではなく、「自分の成長を支える」ために「学び方」も改善しながら使っているのですね。授業での生成AIの利用についても教えてください。

生成AIを使っている理由の一つは、やっぱり生徒一人ひとりのアウトプットに対してフィードバックを与えるのが難しいという背景があります。AIの力を借りて、まず文章を添削させるのですが、直されたものをそのまま鵜呑みにすることがないように、なぜ直す必要があるのかを考えるような問いを立てるようにプロンプトを設定し、生徒たちが理由を考えるように工夫しています。

また、修正前の文章と修正後の文章を並べて見せて、それを分析することで傾向が見えてきます。たとえば、「冠詞のミスが多い」「三単現のsが抜けている」などのエラーの傾向を集めたデータを生成AIに分析してもらい、私自身の観察と合わせて指導の補助としています。次回の授業でそのエラーを取り上げて復習することで、生徒たちにもエラーを自覚してもらうようにしています。

Geminiについては、自由英作文や家庭学習の補助で使い始めている段階です。たとえば、生徒に手書きで英作文を書かせて、それをドキュメントに打ち直して、Geminiで修正案を出す。そこで「なんでこの表現に直されたのか」と考えさせるような流れをつくっています。また、今年度は私が担当している中2の学年全体でChatGPTとGeminiの利用を開始しました。ChatGPTについては年齢制限(13歳以上)を考慮して、学年単位で利用できるようにしたという背景があるのですが、学年ごとに利用の可否を分けるとややこしくなるので、利用できる学年で全員に一斉に導入しました。

AI導入にあたっては、不正利用や依存の問題、著作権などの懸念もありますので、教員側や保護者の理解もとても重要です。課題の出し方についてもAIがあることを前提として工夫していて、たとえば「AIによる修正前と修正後の両方を提出する」や「どこでAIを使ったのかを記述させる」といった工夫をして、評価においてもそのプロセスが見えるようにしています。

そしてやはり、ICTやAIを使う前提として、「安心して学べる教室づくり」が最も大切だと思っています。生徒が意欲的に取り組める環境があってこそ、ICTやAIの力が活きてきますし、そこから個別最適な学習にもつながっていくと考えています。また、AIは文字列を統計処理してそれらしい英文を生成してくれますが、それがよく使われる正しい表現である可能性が高い一方で、私たちが文章に込めた意図や意味を正確に読み取ってくれるとは限りません。そのため、AIによる修正が自分の意図に沿ったものであるかを必ず吟味するように伝えています。そのため、AIのフィードバックを参考にしながら、壁打ち相手としてどのように活用していけばよいかということは現在も考えています。

他校ではChatGPTや生成AIを導入するかどうかで足踏みしている学校もまだあります。また、導入する際のルールづくりやどこまで使わせるかなどで悩んでいる学校も多くあるのですが、貴校ではどのように導入を進められたのですか。

本校は判断が早いと思います。使いたいとなったときに、「こういう目的でこう使おうと思っているのですが、いいですか?」と校長に相談しに行くと、すぐに了承が得られます。トップの判断が速いのは大きいですね。

実はGeminiについては私の授業では生徒たちに開放していますが、他の学年はそれぞれのポリシーがあって、まだ開放していない学年もあります。また、ChatGPTの年齢制限が13歳以上なので、学年の中で使える子と使えない子がいるのはフェアではないですし、発達段階や年齢も加味しながら、「今年こういうことをやるから使います」という方針を持って導入を進めている段階です。

今年度からは、AI活用については使いたい学年が使って良いことになり、一部の学年ではすでに運用が始まっています。生成AIを使用している学年は学年ごとの使用ポリシーを作っているのですが、本当にシンプルなポリシーで、「使う人の責任ですよ」ということをしっかりと明示しています。

生成AIはあくまで道具であって、使う人に責任があるということ。学校の課題をカンニングするために渡しているわけではないということ。そして、個人情報は入力しない、鵜呑みにしない、ということも含めて、仕組みの説明もしています。

著作権・知的財産権への配慮も大切で、誰かの作品を無断転用してはいけないこと、授業によっては使いたい人と使いたくない人がいることへの配慮、依存させるために渡しているわけではないこと、そして何のために使うのかという目的意識、これらをポリシーとしてまとめて、保護者にも見られるようにしています。

ただ、今のところ中2の授業で使っているのは私だけなので、まずは私の授業の範囲内でスタートして、他での使い方が生徒に自然に身につくのであれば、それはそれで良いと考えています。

他教科の先生とのやりとりの中で、読書感想文などの課題で、おそらく生成AIを使っていると思われる作品がある。しかし、それがAIかどうかの判別もできないし、課題チェック自体の意味が問われてきているという話がありました。「課題をやらせる意味があるのか?」というような声もあり、ポリシーとして「無断転用しない」「引用元を明示する」などのルールを出しても、それでも抜け道を使ってくる生徒もいるので、どう向き合っていくべきかという相談もありました。

私の考えでは、「両面から攻める」必要があると思っています。学習者側には、「それは正しくない使い方である」という考え方を理解させ、使用者としての責任を認識させる。そして、教師側も課題の出し方を見直す必要がある。例えば、生成AIがなかったとしても、ネット上には他の人が書いた読書感想文がたくさんあり、その気になればこれらをコピーすることも可能ですよね。これは今に始まった話ではないですし、課題の出し方自体を変える必要があると思います。

英語のエッセイなら、私は修正前と修正後の両方を提出させます。そうすると、生徒がどのようにAIを使ったのかが見えてくる。また、今後は即興性が求められるようになって、口述試験が増えていくとも感じているので、テストや課題の出し方が変わっていくことを前提にそれを逆手に取った課題を出す、あるいは学習者に責任ある使用を啓発していく、両方のアプローチが必要だと思います。

今の世の中ではAIがあることが前提になってきているので、学び方も課題やテストの出し方もAIありきで考える必要があると思います。

ELSA for Schoolsでのスピーキングのトレーニングについて教えてください。

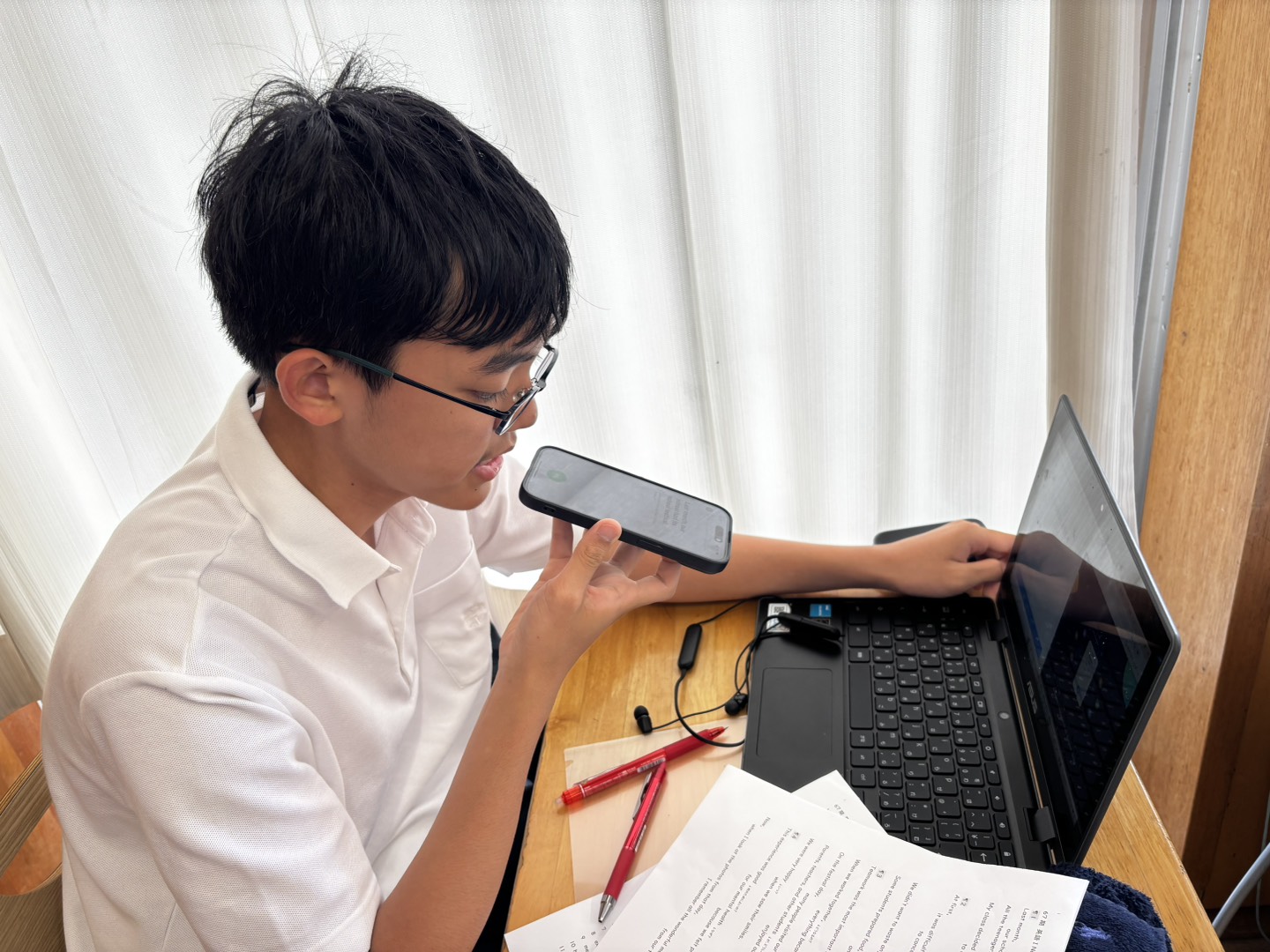

ELSA for Schoolsを使った授業で使用している英文はAIで作っています。たとえば、TEDのEducationバージョン「TED-Ed」のサイトから生徒が興味を持ちそうなトピックのスクリプトを持ってきて、AIで加工して作成しています。音声も必要になるので、それも全部AIで、「ElevenLabs」というAIを使っています。ここで作成した英文をELSA for Schoolsに流し込み、授業で活用しています。ELSA for SchoolsはスマートフォンでもPCでも使用することができるので、生徒自身で使い分けています。

授業内で発音の学習をするときは、スコアにはそこまでこだわっていません。むしろ、「自分の発音が向上しているかどうか」に注目してもらっています。スコアよりも、音読した結果に対するフィードバックをどう受け取って、それをどう改善につなげるかが大事だと思っています。

また、発音は個人差が大きいので、得意な子と苦手な子で得点を比べてもあまり意味がないと考えています。あくまで「自分との戦い」という立場で、自分の成長を見るために使っている形です。

授業を拝見して、中2の生徒の皆さんがスピーキングの練習を恥ずかしがることなく一生懸命に行っている姿を見て、生徒の皆さんの学習意欲の高さやデジタルツールやAIを使いこなす能力の高さに驚きました。普段からどのように指導されているのでしょうか。

本校の生徒は学力が高いのは間違いないですし、知的好奇心が強いのも事実です。そのため私の授業ではずっと「場づくり」を大事にしています。「間違えるのは当然だし、発音なんかできなくて当然」という前提で、「ではそれをどうやって良くしていこうか」「君たちの努力がないとできないよ」と常に伝えています。

発話に対しても、比較的不安感が少ないのです。AIやICTの授業の前に授業やクラスの環境づくりがうまくいっているのではないかと私は思っています。

人間関係をしっかり作ることをとても大事にしていて、本校は、そういった「場づくり」がうまい先生が多いので、そこも強みだと思います。学校全体としてもそのような雰囲気があるという前提があるのかなと思います。

私の専門は教育評価です。私が今行っている授業は学習を支援する評価に関する知見を取り入れており、生徒たちが自分で学ぶ力を育てることを重視しています。特に英語学習は授業内で完結するものではないので、自宅で効果的に復習をすることも生徒たちに求めています。それを前提に私はテストを作っていて、授業にちゃんと取り組んでいれば何点分かまでは楽勝です。だからこそ、「自信があるのなら、別に(授業の復習を)やらなくてもいいよ。きちんとした英語力があれば試験は解けるから」と言っています。日々の学習を積み重ねている子たちは、ちゃんと確実に身についているはずですし、実際に試験の出来も上々です。これはある意味で、先ほど述べた「自分で学ぶ力」がついていることの表れだと思います。

生徒の皆さんはどのように変化されていますか。

家庭学習の課題として課している復習ノートで、「スラスラ言えるようになりました」「聞き取れなかった音声が聞けるようになりました」「前は書けなかったけれど、今は書けるようになりました」などのコメントを読むと生徒の成長を感じます。「自分はこんなにできるようになったんだ」という自信につながっているのが分かります。

家庭での発音練習も毎日行うようにさせていますが、やったらやった分ちゃんと身についていくという実感はありますね。だからこそ、「一生懸命やったから大丈夫」って、生徒自身が思ってくれている感じがします。ほとんどの子たちがそのように取り組んでくれていますし、多くの子たちがやると、それが文化になりますから。音読の声もすごく大きいですし、「よく頑張ってるなあ」と思います。

ただ、いきなりELSAだけ渡されても、すぐに使えるようにはならないと思います。ELSAはあくまで「パーツ」なので、ただ渡して、使い方も教えずに「使ってね」と言っても、うまく組み込めないと思うのです。だから、「どうやって使うのか」「どんな効果があるのか」を実感してもらってから、使ってもらうようにしています。

ELSAでの学習を頑張っている子たちには「頑張ってるね」とそっと声をかけたりもしています。

また、音読の動画を撮ってもらって、それにコメントを返したりもしています。家で音読している動画を見ると、その子がちゃんとトレーニングしているかどうか、すぐに分かります。たとえば、英語がすごく好きな子だと、すごく真面目に取り組んでいて、内容を暗記して話すことができます。「この文章を読んでください」と言って出した課題なのですが、覚えてしまっているのです。そういう子がクラスの中に何人かいると、「頑張ってるなあ」と思います。

動画はGoogle Classroom上にアップしてもらい、「コメントバンク」なども活用しながらできる限り全員に返すようにしています。「ここまで頑張ったから、次はここを目指そうね」のようにフィードバックを返しています。もちろん大変なのですが、授業中もずっとフィードバックを送っているつもりなので、生徒にもちゃんと伝わっていると思います。

今までは教室の前に並ばせて一人一人スクリプトを音読させて発音の確認をしていましたが、それが大変だったのでなんとかしたかったということもあります。英語学習ではやはり「過程」を見ることが大事だと考えていて、たとえば発音やスピーキングの様子を記録する、撮影するなどの練習の過程を見ていくことが大事だと思います。それを1年間続けると「定点観測」のデータになりますよね。たとえば、「君、4月の時点ではこんな感じだったけれど、今こんなにできているよね」と確認することができるようになりました。

学習の質を良くするためには量が大事という話を聞いたことがありますが、今日のお話を伺ってもスピーキングの練習などたくさんの量をこなしているなと感じました。

よくある議論として、「質が高ければ勉強時間が短くてもいい」ということがあると思うのですが、私は「面積図」で考えていて、縦軸が「質」、横軸が「学習時間」という風に見ています。質が低い状態で時間をかけても意味はない。両方を積み重ねていくことで、面積、つまり学びの成果が広がっていくと思います。その「質」を高めるための努力として、「学習方法を教える」「フィードバックを与える」ということに取り組んでいます。

それが楽しくなってくると、生徒たちも自然とやってくれるようになります。

髙木先生へのインタビューや授業見学を通して、ICTは単に「活用する」ものではなく、「自分自身の成長を促す」ための手段であること、そしてその目的のために「学習方法を学ぶ」ことが重要であると強く感じました。

ICTは学びを深めるための「ツール」であり、効果的に活用するには、ただ生徒に渡すだけでは不十分です。教師が、生徒が使いやすくなるようなマインドセットの形成、環境の整備、ルールの設計などを行うことが非常に重要であるという点も印象に残りました。

ICTの活用や生成AIの導入を検討している学校や先生方は、今一度「何のために導入するのか」「生徒にどのような姿を目指してほしいのか」といった目的を明確にし、整理することが大切です。

後編では、数学科・情報科の名塩隆史先生、情報科の山口ゆり先生へのインタビュー並びに聖光学院中学校高等学校の「情報Ⅰ」の授業についてご紹介します。