コアネット教育総合研究所

所長 松原 和之

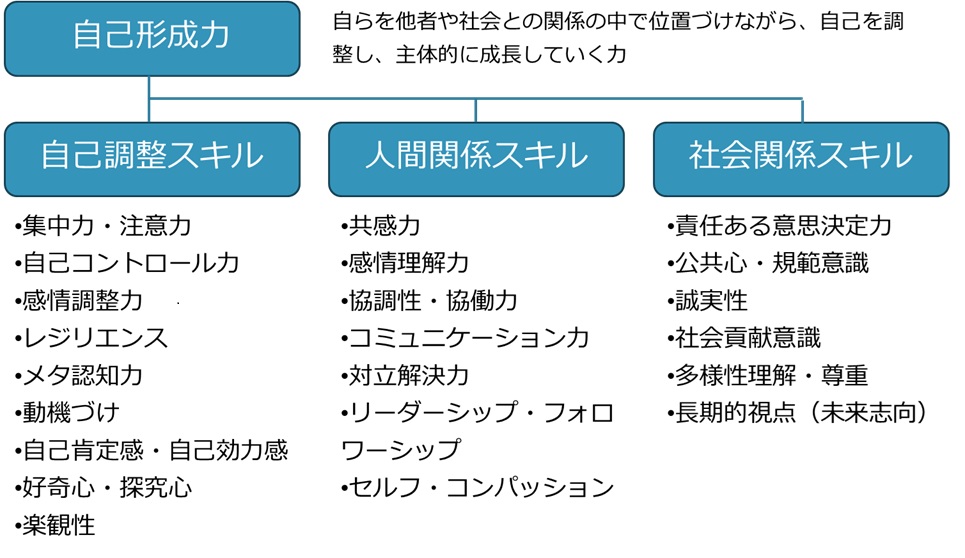

自己形成力とは、自らを他者や社会との関係の中で位置づけながら、自己を調整し、主体的に成長していく力を指します。知識や技能といった「認知能力」だけでなく、感情や社会性、意欲といった「非認知能力」を土台として、自己理解と他者理解を深め、よりよい生き方を創り出していく力です。

現代日本社会は、人口減少、多様性社会、地球課題の顕在化、AI全盛といった、かつてない変化と不確実性の中にあります。こうした環境では、単に「正しい答えを出す力」よりも、「問いを立て、自ら学び続ける力」が求められます。グローバル化の進展によって他者との協働が不可欠となり、また価値観の多様化が進む中で、自分の軸を持ちつつ他者と折り合いをつける柔軟性が求められています。

こうした背景のもと、自己形成力は、変化の時代を生き抜くための根幹的な人間力として注目されています。いま文部科学省が計画している「高校教育改革に関する基本方針(グランドデザイン ) ~2040年に向けたN-E.X.T.(ネクスト)ハイスクール構想」で示している「AIに代替されない能力」は、まさにこの自己形成力といえるでしょう。

自己形成力は次の3つのスキル群で構成されます。

この3つのスキル群が相互に作用し合い、⇒うことで自己を中心に据えつつ他者と社会の中でよりよく生きるための統合的な成長エンジンとなります。

自己形成力は、一般的に「非認知能力(Non-cognitive Skills)」や「社会情動的スキル(Social and Emotional Skills)」と呼ばれる概念と重なります。

OECDの定義によれば、社会情動的スキルとは「自分や他者の感情を理解し、行動を制御しながら、社会の中で建設的に関わる能力」です。ただし、「自己形成力」は、単なるスキルセットではなく、生涯を通じて「自分をつくっていく力」として位置づけられています。つまり、非認知能力の発達を「自己形成」という教育の目的と結びつけた点がポイントです。子どもが「どう学ぶか」だけでなく、「なぜ学ぶか」「どんな人間として生きたいか」を問い続ける姿勢そのものが、自己形成力の核心にあります。

自己形成力を育むためには、知識伝達型の授業を超えた探究的・協働的学びの実践が求められます。たとえば、次のような教育活動が効果的です。

これらの活動では、教師が生徒一人ひとりの感情や成長過程を見取り、安心して挑戦できる心理的安全性を確保することが鍵となります。また、学校全体で「育てたい資質・能力」を明確化し、カリキュラム・マネジメントの中核に据えることが重要です。

従来の「学力」は知識・技能中心でしたが、21世紀型教育では「学力=認知能力+非認知能力」として捉えることが主流になっています。自己形成力は、まさにこの両者を架橋する存在です。自己調整スキルが高い生徒ほど学習方略を工夫し、粘り強く課題に取り組む傾向があります。また、人間関係スキルが高いと、仲間と協働して問題を解決し、結果的に思考力や表現力の発達にもつながります。

つまり、自己形成力は「学びの前提」であると同時に、「学びの成果」でもあるのです。

学校教育においては、点数で測れないこの力を、ルーブリック評価や自己評価の仕組みを通して可視化していく工夫が求められます。

自己形成力を育む教育は、最終的に「自分の人生を自分でデザインする力」を育てます。それは、変化の激しい社会で他者に流されず、自らの価値観をもって判断し行動できる人間を育てることです。

学びの意味を「知識を得るため」から「自分を創るため」へと転換すること。この意識の変化こそが、これからの教育改革の核心にあります。

自己形成力を基盤とした学びは、生徒一人ひとりの中に「生きる主体」を育み、学校を「人生のデザイン工房」へと変えていくのです。

【関連キーワード】

[参考]