コアネット教育総合研究所

所長 松原 和之

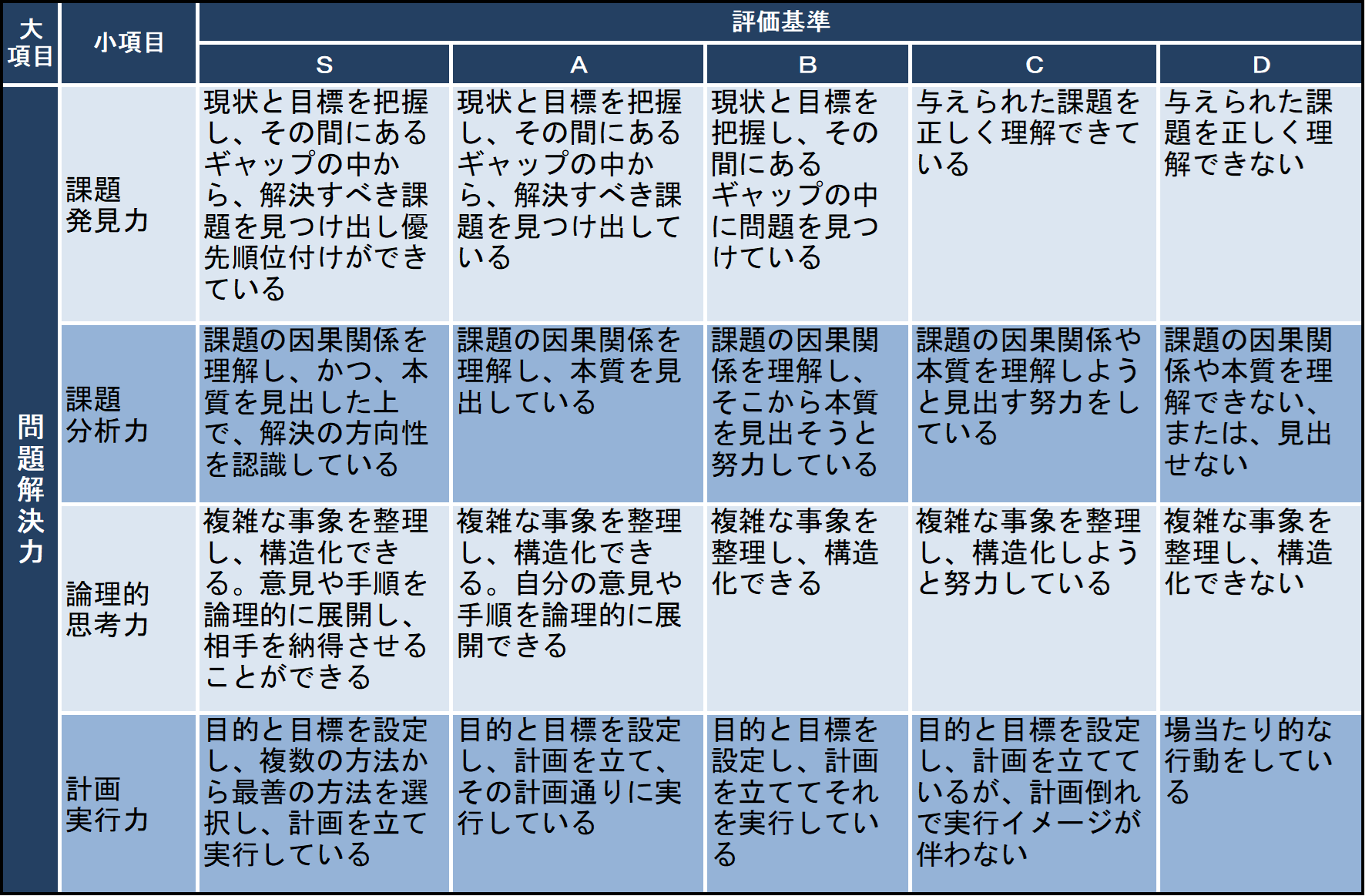

ルーブリックとは「目標に準拠した評価」のための「基準づくり」の方法論であり、生徒が何を学習するのかを示す「評価項目(評価規準)」と、生徒が到達しているレベルを示す具体的な「評価基準」をマトリクス形式で構成した評価表のことです。すなわち、学習目標を明確化し、「どのような力が、どの程度身に付いたか」を質的に判断するための評価指標といえます。

近年、コンテンツ・ベースの学習からコンピテンシー・ベースの学習への転換が図られる中、テストの点数では表しにくい資質・能力を測定するツールとして用いられることが増えています。

近年、日本の教育は「何を知っているか(コンテンツ)」よりも「何ができるか(コンピテンシー)」を重視する方向へと変化してきました。社会の変化に伴い、単なる知識の習得だけでなく、思考力・判断力・表現力や主体的に学習に取り組む態度が求められるようになったためです。

従来のペーパーテストでは測定しにくい、こうした資質・能力を可視化して評価する手法として、ルーブリックが注目されるようになりました。

学習指導要領の改訂や大学入試改革とも連動し、「評価を通じて学びを支える」方向に教育評価が変化しつつあります。

ルーブリックは、縦軸に「評価項目(評価規準)」、横軸に「評価基準(到達水準)」を置いた表の形で示されます。

評価項目とは、育てたい資質・能力を示すものです。たとえば「課題発見力」「論理的思考力」などです。

評価基準とは、その力がどの程度発揮されているかを表す具体的な行動や成果の記述です。

評価基準は難易度の高いものから低いものまで、3~5段階程度で書き分けられ、S・A・B・C・Dなどの記号で表されます。

重要なのは、各段階の違いが「量的な差」ではなく「質的な違い」として表現されることです。たとえば「より分かりやすい」「もう少しできる」といった量的表現ではなく、「〜を実行している」「〜を見出している」といった具体的な行動記述(記述語)を用いることで、評価の客観性と明確性が高まります。これにより、学習者は自分がどの段階にあるのか、次に何を伸ばすべきかを理解できます。

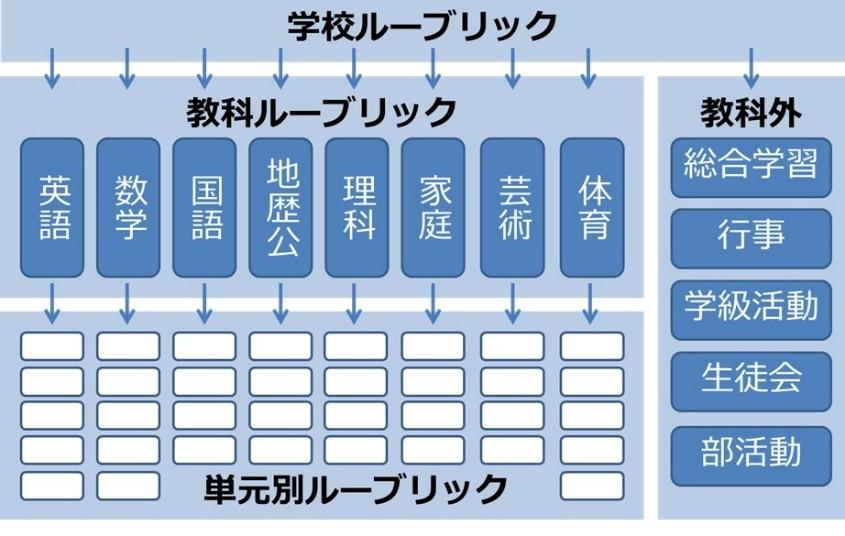

学校教育におけるルーブリックは、次の三層で構成されています。

この三層は、学校理念から授業実践までを貫く「学びの設計図」として連動しており、上位層が下位層の基盤となる関係にあります。学校の教育理念や教育目標は、必ずしも知識や技能だけでは表せません。その達成状況を把握するには、目標をコンピテンシーごとに具体化し、到達状況を測定する必要があります。

ルーブリックの最大の特徴は、学習者自身が評価に関わることです。授業のはじめに学習目標としてルーブリックを提示し、学習後に自分の到達度を自己評価します。これにより、「何ができて、何ができなかったのか」を振り返り、次の学びにつなげることができます。

授業では、教師による「観察評価」、生徒による「自己評価」、生徒同士による「相互評価」を組み合わせて行うのが効果的です。この三つの評価を統合することで、評価の客観性・信頼性を確保し、形成的評価としての機能を高めることができます。

こうした過程の中で、生徒は自分の学びを俯瞰的に見つめるメタ認知力を育てることができます。主体的な学びを実現するためには、生徒自身が目標を認識し、自らの学びを振り返ることが重要です。そのために、ルーブリックは大きな力を発揮します。

ルーブリックには、次のような利点があります。

さらに、ルーブリックの作成自体が、教員研修としての効果をもたらす点も重要です。

評価基準を検討する過程で、教員は自らの授業目標や指導観を再確認し、他教科の教員と共に教育目標を言語化することで、学校全体の教育の質を高めることができます。「評価を作ること=学びを見つめ直すこと」なのです。

これからの時代に求められるのは、知識を活用して他者と協働し、新たな価値を創り出す力です。ルーブリックは、こうした学びの方向性を支える評価のツールです。

教師はルーブリックを通して授業の目標と学習活動を明確にし、生徒はその目標を意識して学びを深めます。

評価はもはや「成績をつけるためのもの」ではなく、「学びを支えるためのもの」――形成的評価への転換が進んでいます。

ルーブリックは、学習者が自らの成長を自覚し、次のステップへと踏み出すための「学びの設計図」として、これからの教育においてますます重要な役割を担っていくでしょう。そして、それは「教師主体の授業」から「生徒主体の授業」への転換を促す力にもなります。

【関連キーワード】

[参考文献]